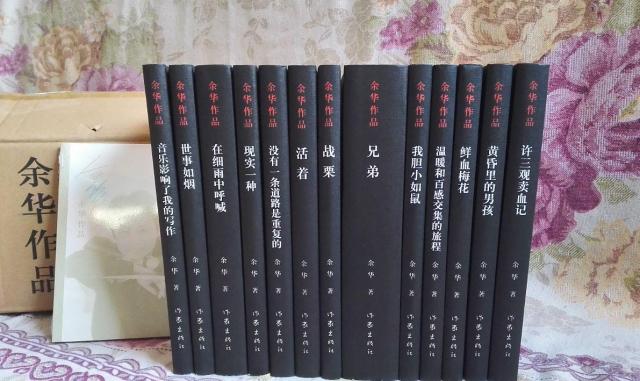

黑衬衫、黑外套、黑裤子、黑袜子、黑鞋子,甚至是黑帽子,这就是笔者印象中的余华。有读者认为,余华总是一身黑,和他的人生态度有关。很多人看到余华的小说,尤其是早期的小说,比如《许三观买血记》、《兄弟》、《活着》等,无一不结局悲惨,气氛压抑,就连动画片《厨神小福贵》也因为请了余华做文学顾问而结局虐心,于是就会认为作者内心一定是个苦大仇深的人,再加上余华又经常穿一身压抑的黑色,也难怪读者会将穿着和人生态度联系起来。但事实上,余华只是觉得,黑色的衣服不会显脏。80年代,他在鲁迅文学院进修的时候,一条黑色牛仔裤穿了很久都没洗过,看上去还是比较干净,后来即使是生活条件变好了,他还是喜欢穿黑色。

这就是作者和读者的不同,比如到目前为止,余华最受欢迎的小说还是《活着》,很多读者都盼望着,余华可以再写出一部比《活着》更欢迎的小说,但是余华自己知道,这已经完全不可能了,这是他早就已经清楚地认识到的一个问题。至于原因,主要是自己名声越来越大,应酬的时间也越来越多,读书写作的时间就越来越少了。所以余华认为,只要写出他自己认为比较满意的作品就行。就像巴金最喜欢自己写的小说《寒夜》,可他最受读者欢迎的却是《家》。尽管如此,余华也不会觉得失望,因为他还是比较喜欢自己在《活着》之后所写作品的,尽管这些作品的评价没有《活着》那么高。

但实,也有读者发现,余华后来的作品没有之前那么悲伤了,比如《第七天》和《我只知道人是什么》中,就出现了一些温暖的小故事。关于这一点,余华也做出了解释,其中一个重要原因是为了自我救赎。余华的父母都是医生,所以余华小时候很长一段时间都是在医院里度过的,甚至在医院的太平间里睡过午觉,在加上特殊的生活时代,导致余华经常会看到了一些很血腥的画面,小时候对“生”与“死”没有概念,便觉得没什么,以至于年轻时候的作品也偏向阴暗面。但后来渐渐知道了自己小时候经历了什么,于是总是噩梦连连,精神压力很大,这才开始改变风格。但余华对于人性的思考却是没有变得,在余华看来,身为作家,必须要有同情和怜悯之心。

“文学作品中的光明也好,黑暗也好,并非是绝对的,而是一种相互转换的过程。有的作家可能用一种光明的方式在写黑暗,有的作家在用黑暗的方式写光明。”以前余华选择后者,所以他在《活着》的最后,还给福贵留下了一头老牛,至少让福贵还有一个精神寄托。后来余华渐渐选择了前者,他在《我只知道人是什么》中讲述了一个故事:这是他在2010年他去参加“耶路撒冷国际文学节期间”,看到的一个故事。一个波兰农民,为了帮助一个被迫害的犹太人,将那人藏在了自己家中地窖里,直到战争结束,才走出地窖。这个故事既话说明了一切人性的光辉,也说明了战争的残酷。

现在,我们的作家越来越被人关注了,这其实说一把“双刃剑”,融入世界固然是好事,但融入世界也需要一定的实力。笔者始终相信,我们的作家是有这个实力的,只不过,我们仍然“任重而道远”。

推荐新闻

- 【体育】 曝国乒两大世界冠军姐弟恋,二人相差6岁,球迷:郎才女貌

- 【体育】 付豪将代表吉林出战全运会,多位辽宁籍球员各为其主

- 【体育】 辽宁续约福格弃梅奥,大外援泰勒待命,新赛季辽宁继续补强引援

- 【财经】 墨西哥向美国发外交照会 墨西哥总统:美国在资助“政变策划者”

- 【新闻】 央视网评|铭记中国革命成功的奥秘

- 【时政】 中国互联网协会调解工作委员会在京成立

- 【时政】 “典”亮百年丨才者,德之资也;德者,才之帅也

- 【新闻】 学习进行时|13个主要方面!习近平详述调整发展理念全过程

- 【电视】 电影《1921》开启青春诵读活动 北大、清华等校学子参与

- 【法治】 坚决查处拉票贿选、买官卖官等行为 全程监督严肃换届

- 【 时政】 习近平强调 毫不放松抓紧抓实抓细防控工作 统筹做好经济社会发展各项工作

- 【 时政】 习近平的“国家治理公开课”

- 【 科技】 2019“科学探索奖”颁奖:50位获奖青年科学家亮相

- 【 财经】 赤水河上画个圈,贵州酱酒要集体升级?|云酒独家

- 【 财经】 智研所 | “人造肉”热背后:从资源匮乏到资本角力

- 【 新闻】 广东公安深圳“亮剑”:海陆空上万警力开展反恐防暴演练

- 【 文化】 《烈火英雄》票房渐长,口碑下滑,遭吐槽,网友:真是烂片

- 【 娱乐】 哪吒票房破10亿,国漫何时崛起?

- 【 财经】 对话倪光南:追赶发达国家芯片产业,要做好长期准备|“致知100人”03期

- 【 国际】 不顾联合国反对,一国公然介入利比亚,一支军队已部署东部地区

- 1 习近平强调 毫不放松抓紧抓实抓细防控工作 统筹做好经济社会发展各项工作

- 2 习近平的“国家治理公开课”

- 3 2019“科学探索奖”颁奖:50位获奖青年科学家亮相

- 4 赤水河上画个圈,贵州酱酒要集体升级?|云酒独家

- 5 智研所 | “人造肉”热背后:从资源匮乏到资本角力

- 6 广东公安深圳“亮剑”:海陆空上万警力开展反恐防暴演练

- 7 《烈火英雄》票房渐长,口碑下滑,遭吐槽,网友:真是烂片

- 8 哪吒票房破10亿,国漫何时崛起?

- 9 对话倪光南:追赶发达国家芯片产业,要做好长期准备|“致知100人”03期

- 10 不顾联合国反对,一国公然介入利比亚,一支军队已部署东部地区

国务院新闻办公室

国务院新闻办公室  国务院新闻信息中心

国务院新闻信息中心  中华人民共和国信息协会

中华人民共和国信息协会

中国互联网协会

中国互联网协会  北京文化市

北京文化市 首都互联

首都互联