人类终将经历两次告别:第一次是心跳停息之时,第二次是姓名湮灭之日。诚然,大多数人逃不过这永恒的沉寂,而阿伦·贝克博士却跳出了这个轮回——当认知行为疗法的光芒穿透生命桎梏,当万千被治愈的灵魂仍在诉说着他的发现,这位心理学巨匠的名字便永远镌刻在了人类精神的丰碑之上。

2025年,值此阿伦·特姆金·贝克(Aaron Temkin Beck)博士逝世四周年之际,我们缅怀这位精神医学、心理病理学及心理治疗领域的泰斗。被亲友称为"提姆"的贝克博士,在心理健康评估与治疗干预领域留下了宝贵的遗产,其研究成果至今仍被全球心理健康从业者广泛应用。他所创立的认知疗法,已为学术界及临床工作者提供了共同的范式,用于治疗抑郁症、自杀倾向等严重情绪障碍及多种精神疾病。贝克博士的早期理论彻底革新了抑郁症的认知框架、评估体系及治疗方式,目前仍是全球研究最广泛的心理治疗方法。

贝克博士离世的十一月,恰与瑞典斯德哥尔摩的阿尔弗雷德·诺贝尔奖委员会每年公布生理学或医学奖得主的时间重合——该奖项自1901年以来持续授予有资格获此殊荣者。每当委员会发布获奖名单时,我总会不禁思考贝克博士留存的遗产及其工作对世界产生的影响。

贝克博士在其70年杰出职业生涯中获得多项荣誉,包括但不限于1990年美国心理学会授予的杰出科学贡献奖;2001年因在心理病理学领域"开创性突破"获得的亨氏人类生存环境贡献奖;2006年获颁的阿尔伯特·拉斯克临床医学研究奖——该奖项是美国医学界最高荣誉,常被视为获得诺贝尔奖的前兆。

令人扼腕的是,尽管他曾一度被列入候选名单,并得到如斯蒂芬·D·霍伦博士(个人通讯,2024年12月11日)等诸多名家同行与学者的提名和支持,最终却未能摘取诺贝尔奖的桂冠。他的名字虽曾闪耀于遴选之途,却终究未能跨越那道荣耀的门槛。更为遗憾的是,诺贝尔委员会也不能追授逝者以殊荣。

在贝克博士获颁拉斯克奖后不久,我曾问他,这是否意味着他距离诺贝尔医学奖仅一步之遥。他哂笑道:"诺贝尔奖向来更青睐那些在生物、化学或生理学等硬科学(hard science)领域耕耘的学者"(个人通讯,2007年11月15日)。我对有些人会将精神医学贬为“软科学”(soft science)的论断感到困惑——难道它未能达到真正科学的严苛标准(de rigueur)吗?量子力学与抗生素研发所遵循的科学方法论——严密观察、假设检验及实证验证——同样也证实了认知行为疗法(Cognitive Behavior Therapy,CBT)的显著疗效。

贝克博士所言非虚。纵览全球,迄今为止仅有极少数精神医学家与心理学家获此殊荣:1927年,维也纳精神病学家尤利乌斯·瓦格纳-尧雷格(Julius Wagner Jauregg)因研发疟疾发热疗法治疗精神疾病以及梅毒带来的神经系统后遗症,首开精神医学领域的诺奖先河;2000年,兼具精神医学家、神经科学家与生物物理学家身份的埃里克·R·坎德尔(Eric R. Kandel)也凭借神经元记忆存储生理机制的研究折桂。同时,心理学界亦有数位先驱摘得诺奖桂冠:1981年,罗杰·W·斯佩里(Roger W. Sperry)因揭示大脑半球功能特化现象获奖;2002年,丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)以其在心理学与经济学交叉领域的人类决策机制研究荣膺诺贝尔经济学纪念奖;最后,在2014年,神经科学家约翰·奥基夫(John O’Keefe)因发现大脑定位系统细胞群,为心理学相关研究再添殊荣。

因此,自1901年以来颁发的众多诺贝尔奖中,仅有五项授予了精神病学家和心理学家,尽管精神医学自19世纪中叶以来就被公认为医学的一个分支。而获奖者却通常专注于与心理或思维处理相关的更为狭小的生物科学或生理学领域。

值得注意的是,诺贝尔委员会的候选名单中历来汇聚了医学与科学领域的卓越学者,其中多数人士在其专业方向上取得了开创性成果。正如学术界的普遍认知,这场科学桂冠的角逐始终遵循着高度专业化的遴选机制,其竞争之激烈在学术界已成共识。

即便如此,我们许多曾与贝克博士共事的人都笃定认为,他本应与获得该奖项的前辈们属于同一行列,却终是明珠蒙尘。为何他从未获此殊荣将永远成谜——诺贝尔委员会暂未对这件事给予回应。

诺贝尔奖评选标准

诺贝尔奖的评选标准极为明确。根据阿尔弗雷德・诺贝尔委员会的规定,生理学或医学奖授予在 “生命科学或医学领域作出重大发现” 并显著造福人类的人士。这意味着相关发现须具备突破性、颠覆性,且对人类健康产生明确积极影响。具体核心评选标准如下:

重大发现:研究须在生理学或医学领域取得重大突破。

造福人类:这一发现必须显著提升人类健康水平,或深化我们对生命机制的理解。

范式变革:奖项授予特定发现,而非研究者一生的整体贡献,且该发现应显著改变科学家对某一特定医学领域的看法。

高质量研究:获奖者的研究必须实证可靠、研究严谨,并有强有力的实验证据支持。

奖项选拔流程

诺贝尔生理学或医学奖得主通过提名程序选出,符合条件者由专家提名推荐。随后,瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院诺贝尔大会的专家评审委员会会基于候选人对医学或生理学领域的重大贡献,对最具资格的候选人进行投票表决。获奖者的遴选基于对提名者研究影响力的全面详尽评估,而非简单的评级体系。

从贝克博士的成就与现有评奖标准的契合度来看,他在治疗领域(尤其是关于抑郁症的心理治疗)提出的理论堪称真正的 “突破性成果”。其研究颠覆了传统的心理治疗与精神药理学模式,实现了“范式变革”,即更为精准的将心理治疗的焦点集中在人类选择性陷入的认知扭曲上,因为贝克认知理论指出正是这种扭曲直接导致了情绪与生理紊乱。贝克博士提出的“合作性实证主义”与“认知重构”技术,引导患者借助自身逻辑及对世界的观察或记忆,审视其信念的适应性/功能性。他还发现,在帮助个体转变思维与行为模式的同时,竟能意外调节其情绪的神经生理机制。如今,认知行为疗法已通过显著改善数以百万计人群的心理健康,切实兑现了其对人类的积极价值。

贝克博士的认知疗法理论极大地改变了心理健康领域研究者与从业者对情绪、焦虑及精神病理学的理解方式。从此,心理治疗从业者们开始更注重通过认知、行为与情感三要素实现转变——尤其是“图式重构”技术,可以直击根植于患者内心的僵化信念系统(这些信念往往是功能失调性情绪与行为的核心诱因)。

贝克博士的研究质量卓越,方法论严谨,证据确凿。正如著名期刊《行为治疗》中的一篇悼文所言:“贝克博士首先是名实证主义者;他不在乎真相最终以何种面目呈现,但执意要探寻真相本身”(p. 428)。他早期对比认知疗法与药物疗法的临床试验,为抑郁症治疗树立了疗效标杆。他对抑郁、自杀、焦虑等领域的开拓性研究,极大推动了上世纪80-90年代临床医学的进步。综上所述,贝克先生无疑符合了诺贝尔委员会制定的所有评选标准。

慈悲之心

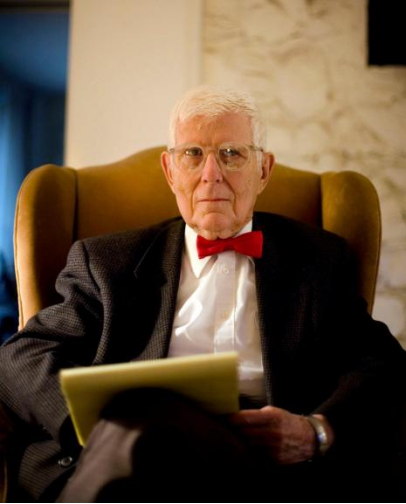

古希腊人不写讣告,只问逝者一个问题:他可曾心怀慈悲?贝克博士作为勤勉的研究者、教育家与临床医生闻名于世,而他更是一位妙手仁心的智者。他满头霜雪般的白发与标志性的领结,恰如其分地映衬着他如慈父般亲切的待人之风。许多与他共事的人都曾得到过他的箴言提点,尤其在我们最需要的时候——那些话语往往诞生于即兴的时刻,或是午餐后踏雪返回诊所的途中,或是工作间歇的闲谈里。我仍记得有一次,我在治疗某位患者时陷入困境,他对我说:“深受认知扭曲之苦的人,有时就像拿着倒置的望远镜在看世界。” 这句睿智的比喻,瞬间为我点亮了另一种治疗思路。贝克博士的真知灼见,向来如暗夜明灯,总能给人带来豁然开朗的启迪。

在更私人的层面上,上世纪九十年代我罹患吉兰-巴雷综合征(Guillain Barre Syndrome,GBS)<sup>[]</sup>时,贝克博士特意致电到我家问候。他坦言对此症并不陌生——在投身精神科之前,他曾深耕神经科临床多年。我至今仍清晰记得,面对我间歇发作的剧烈躯体疼痛时,他所展现的敏锐洞察与深切共情。他甚至带着和煦的责备劝诫道:"弗兰克,人生总有需要穿越的幽谷,但这些时刻往往能让我们重拾曾被忽视的美好。" 一如既往,他的话语精准而温暖人心。

诺贝尔奖历来褒扬革命性突破,然而评审委员会却忽视了二十世纪最具影响力的治疗革新——这项成就不仅源于实验室里的严谨研究,更诞生于一位济世为怀的精神心理学家倾听患者心声的诊室。作为医者,贝克博士深谙心理疗愈之道,总能巧妙运用其技艺救死扶伤。而这位从未摘得诺奖桂冠的一代宗师亦从未流露半分怨艾——或许生命的真谛本就不在于奖章加冕,而在于漫漫人生路上照亮过多少灵魂。在我心中,贝克博士早已获得至高的礼赞:他用毕生研究消弭世间苦痛,以仁心仁术挽救万千生命。这恰是他毕生践行的使命——将世界雕琢得比初临之时更美好璀璨。

心理学泰斗阿伦·贝克博士为人类文明留下了取之不竭的心理疗愈宝库,他那"助人者终将自助"的诊疗哲学,犹如黑暗中的灯塔,为无数迷途者照亮重生的航道。这位永驻星河的智者,其学术思想早已化作穿越时空的光锥,在精神医学及心理科学的穹顶镌刻下永恒坐标。他以仁者无畏的广阔胸襟与赤子热忱,在人间播种下万千希望的火种——当我们仰望那些被治愈的灵魂绽放光芒时,便知晓这位无需诺奖桂冠加冕的摆渡人,早已将生命铸成渡人苦海的慈航,永远翩跹于人类追寻心灵曙光的朝圣路上。

本文缅怀对象

阿伦·T·贝克(Aaron Temkin Beck)博士(1921年-2021年)

本文作者

弗兰克·M·达蒂利奥(Frank M. Dattilio)博士

本文审校

黄炽荣博士(下图左)与阿伦·T·贝克博士(下图右)合影

本文译者

汪瞻博士(下图左)和阿伦·T·贝克博士(下图中)及其女儿朱迪斯·贝克博士(下图右)合影

作者:弗兰克·M·达蒂利奥

翻译:汪瞻 吴冠达

审校:黄炽荣

- 下一篇:暂无

- 上一篇:大邑港华助力花水湾景区民宿供暖升级

推荐新闻

- 【 法治】 山西2岁女童失踪第11天:家人找遍芮城所有村庄,正到邻县寻人

- 【 时政】 这些“小事”,在习近平心中却是“国之大者”

- 【 时政】 习近平同墨西哥总统就中墨建交50周年互致贺电

- 【 时政】 习近平看望参加政协会议的农业界社会福利和社会保障界委员

- 【 时政】 习近平:促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展

- 【 时政】 习近平致信祝贺首届大国工匠创新交流大会举办强调

- 【 时政】 庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会在京隆重举行

- 【 时政】 习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞

- 【 时政】 习近平强调 毫不放松抓紧抓实抓细防控工作 统筹做好经济社会发展各项工作

- 【 时政】 习近平的“国家治理公开课”

- 1 山西2岁女童失踪第11天:家人找遍芮城所有村庄,正到邻县寻人

- 2 这些“小事”,在习近平心中却是“国之大者”

- 3 习近平同墨西哥总统就中墨建交50周年互致贺电

- 4 习近平看望参加政协会议的农业界社会福利和社会保障界委员

- 5 习近平:促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展

- 6 习近平致信祝贺首届大国工匠创新交流大会举办强调

- 7 庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会在京隆重举行

- 8 习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞

- 9 习近平强调 毫不放松抓紧抓实抓细防控工作 统筹做好经济社会发展各项工作

- 10 习近平的“国家治理公开课”

国务院新闻办公室

国务院新闻办公室  国务院新闻信息中心

国务院新闻信息中心  中华人民共和国信息协会

中华人民共和国信息协会

中国互联网协会

中国互联网协会  北京文化市

北京文化市 首都互联

首都互联